2025年贷款平台刑事风险全解析:十大典型案例与合规指南

随着互联网金融监管收紧,2025年贷款平台涉及刑事案件数量显著上升。本文通过分析诈骗贷款、非法集资、暴力催收等真实判例,梳理出当前行业中最高发的四类刑事风险,并结合最新法规给出合规建议。文中案例涉及判刑3-10年不等,值得从业者警惕。

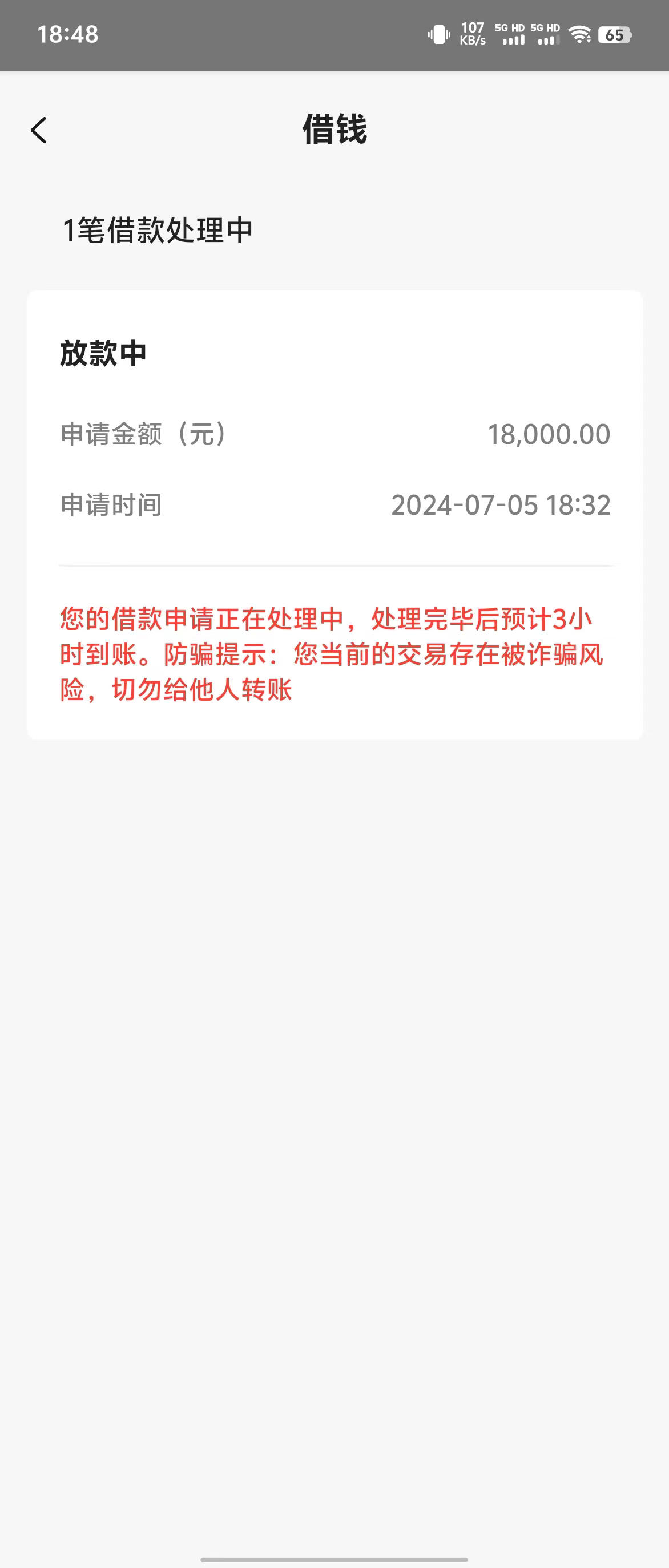

去年杭州某平台爆出的大案,借款人用PS的房产证+银行流水造假,骗了800万贷款。这种案例有个特点——很多人觉得只是“包装资料”,但根据最新司法解释,只要虚构材料价值超过50万,直接构成诈骗罪。

有个细节特别有意思:法院现在会查手机数据。比如借款人说要做生意,结果微信聊天里全是赌球记录,这就成了铁证。还有个案例是团伙作案,专门教人用他人银行卡刷流水,结果被定为洗钱共犯,主犯判了8年。

这里有个关键点:平台风控人员如果明知材料造假还放款,可能被认定为共犯。去年深圳就有个风控经理,收了借款人红包后故意不核验材料,最后判了3年。

现在很多平台搞的“会员费”“服务费”其实都在踩线。比如把年利率36%拆成24%利息+12%服务费,这种操作在2024年可能还行得通,但去年底最高法明确:所有费用折算后超过LPR四倍(当前14.8%)都算高利贷。

更危险的是资金池模式。上海某P2P平台把新用户的钱拿来补旧用户的窟窿,结果吸收2000多万就被定性非法吸储,老板直接判了10年。还有个案例是公司让员工向亲友集资再放贷,年息给到24%,结果9个人全进去了。

现在监管部门查得特别细,连微信群的聊天记录都会调取。比如业务员在群里发“保本高收益”这种话术,都可能成为定罪证据。

去年江苏的暴力催收案震惊业内——催收员把借款人女儿裸照发到学校家长群,导致女孩自杀。法院不仅判了主犯7年,连外包的催收公司老板都跟着坐牢。现在催收的雷区包括:每天打电话超过5次、冒充公检法、公开借款人信息,这些都可能构成寻衅滋事罪。

还有个新趋势:用AI语音轰炸也算违法。广州有家平台用机器人每天打30个催收电话,结果被工信部罚款50万,负责人还被追究刑事责任。建议大家看看今年3月刚出的《互联网金融催收自律公约》,里面连催收时间都规定好了——只能在早8点到晚8点联系。

首先得建立全流程留痕系统。比如客户说“我要借钱炒股”,必须让他手写声明;审批时录屏操作过程,这些在江苏某诈骗案中成了平台脱罪的关键证据。

第二是利率重新测算。把服务费、保证金全部折算进综合资金成本,超过14.8%的赶紧调整。现在有些平台搞“砍头息”变种,比如放款时先买3000元保险,这种套路去年已有判例认定违法。

最后要建立刑事合规专班。北京某平台每月请律师给催收团队做合规培训,还把典型案例做成漫画手册,去年成功避开三起集体诉讼。记住,现在不是拼放款量的时代,谁能守住法律底线,谁才能活到最后。

本站所有文章、数据、图片均来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知我们删除。邮箱:3183984895@qq.com